발행일 검색

- 2025년 8월(1)

- 2022년 3월(5)

- 2025년 6월(5)

- 2024년 4월(5)

- 2021년 12월(5)

- 2020년 7월(6)

- 2023년 2월(2)

- 2024년 2월(3)

- 2024년 8월(2)

- 2025년 7월(4)

- 2020년 12월(5)

- 2020년 10월(6)

- 2024년 1월(4)

- 2021년 1월(5)

- 2021년 9월(5)

- 2025년 3월(3)

- 2021년 5월(5)

- 2021년 2월(5)

- 2023년 11월(3)

- 2023년 8월(4)

- 2022년 6월(3)

- 2025년 5월(3)

- 2026년 1월(5)

- 2023년 3월(7)

- 2025년 11월(2)

- 2022년 4월(4)

- 2021년 3월(4)

- 2020년 6월(6)

- 2021년 6월(5)

- 2023년 1월(3)

- 2025년 12월(7)

- 2024년 6월(1)

- 2022년 7월(6)

- 2024년 7월(4)

- 2020년 5월(5)

- 2020년 8월(6)

- 2024년 10월(3)

- 2022년 5월(4)

- 2024년 5월(8)

- 2023년 10월(5)

- 2025년 2월(4)

- 2025년 4월(4)

- 2023년 9월(2)

- 2025년 9월(5)

- 2023년 6월(2)

- 2024년 12월(4)

- 2022년 10월(4)

- 2024년 3월(1)

- 2023년 5월(6)

- 2023년 12월(2)

- 2025년 1월(2)

- 2021년 7월(4)

- 2024년 9월(2)

- 2021년 4월(5)

- 2025년 10월(4)

- 2023년 7월(2)

- 2021년 8월(5)

- 2020년 11월(4)

- 2022년 9월(4)

- 2020년 9월(5)

- 2021년 10월(3)

- 2022년 12월(3)

- 2022년 1월(4)

- 2024년 11월(5)

- 2022년 2월(5)

- 2021년 11월(4)

- 2022년 8월(4)

- 2023년 4월(4)

- 2022년 11월(2)

가족이라는 것의 대가 [The Price]

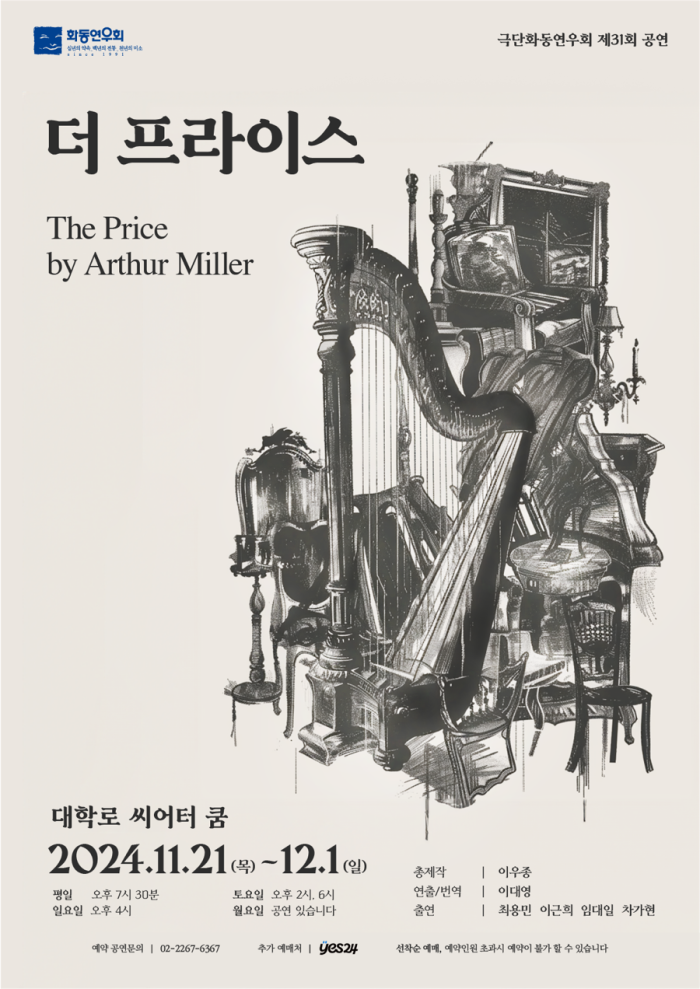

지난 일요일, 대학로의 한 소극장에서 연극 아서 밀러의 [더 프라이스(The Price)]를 관람했다. 어둑한 조명 아래 가구로 가득 찬 무대는 마치 한 가족의 시간을 응축해 놓은 듯했다. 연극이 시작되자 배우들의 숨소리와 대사 하나하나가 무대와 객석의 경계를 허물며 과거의 공간으로 이끌었다.

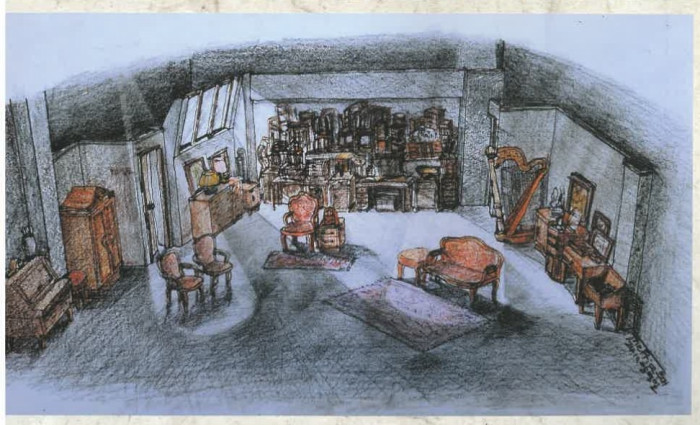

극단 화동연우회 [더 프라이스] 의 무대 디자인 by 양영일 출처: 극단 제공

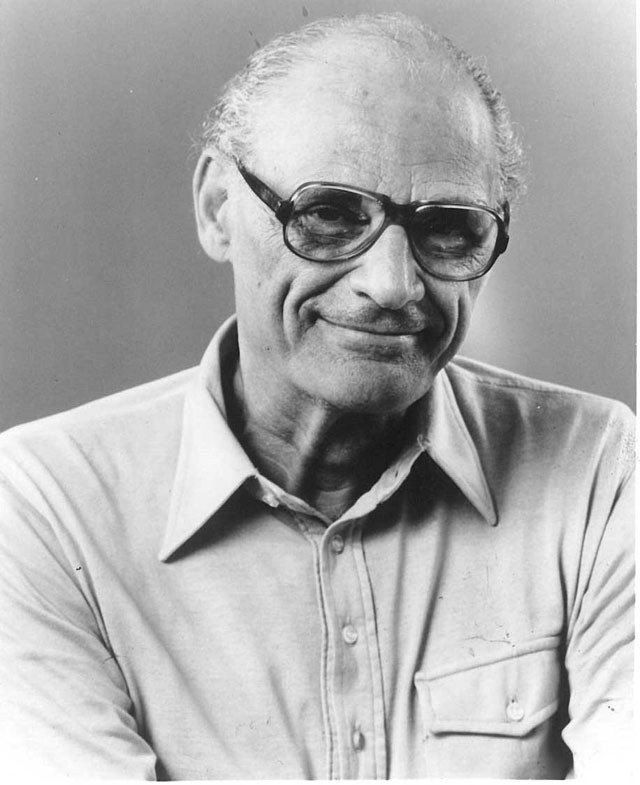

아서 밀러(Arthur Miller, 1915-2005)는 현대 가장 영향력 있는 사실주의 극작가 중 한 명으로 꼽힌다. [세일즈맨의 죽음], [시련], [다리에서 본 풍경]과 같은 작품을 통해 그는 인간의 내면과 사회적 갈등을 심도 있게 탐구해 왔다. 밀러의 작품은 개인, 가족, 사회라는 삼중구조 안에서 인간 존재의 딜레마를 드러낸다.

대공황과 몰락한 부자의 유산

아서 밀러는 1968년 발표한 이 작품을 통해 자신의 가족사와 대공황 시기의 사회적 맥락을 풀어냈다고 한다. 한 때 부자였던 아버지가 몰락 이후 살던 집이 재개발로 철거에 놓이게 되자, 아버지 죽음 이후 방치 되었던 가구들을 정리하기 위해 월터와 빅터 형제는 아주 오랜만에 만나게 된다. 무대 위에는 아버지의 유산인 가구들이 잔뜩 쌓여있다. 형제들이 정리해야 할 유산은 이 가구들만이 아니다. 가구들 속에는 부모의 실패와 고통, 그리고 두 형제의 다른 선택과 삶의 궤적이 담겨 있다.

아서 밀러(1915-2005) 출처 : wikipedia

아버지의 몰락 이후 동생 빅터는 부모의 곁에 남아 가족의 책임을 감당했다. 촉망받던 공대생이었던 그는 아버지를 돌보며 자신의 꿈을 접었고, 형 월터는 자신의 야망을 이루는 성공의 길을 택했다. 이 선택은 월터에게 성공과 경제적 안정은 가져다주었지만 가족과의 정서적 단절이라는 대가를 치르게 했다. 두 형제는 아버지의 집에서 만나 같은 공간에서 같은 유산을 물리적으로는 함께 마주하지만 그것을 바라보는 관점은 극명히 달랐다. 이 차이는 단지 물질적 가치를 넘어 가족 내 희생과 헌신이 각자의 삶에서 어떤 의미를 갖는지 다시금 생각하게 만든다.

물질과 정신의 경계, 무엇이 유산인가?

전체 인구 중 65세 이상이 20%를 넘는 초고령사회를 눈 앞에 두고 있는(통계청은 2026년 진입할 것이라 예상하고 있다) 우리는 가족 간의 유산 문제를 새로운 시각에서 바라봐야 한다. 유산은 단지 물질적인 재산의 분배 문제가 아니다. 그것은 가족 구성원 각자가 삶 속에서 나눈 희생과 헌신 그리고 남겨진 정신적 흔적의 총합이다. 정신적 유산은 단지 부모가 남긴 교훈이나 추억 뿐 아니라, 우리가 가족 관계 속에서 형성한 가치관과 삶의 태도를 의미한다. 물질적 유산은 시간이 지나면 소멸되지만 정신적 유산은 세대를 넘어 지속된다.

연극 속 월터와 빅터 형제가 부모의 유산을 둘러싸고 대립하는 모습은 실제로 많은 가족들이 노년의 부모를 돌보고 유산을 정리하는 과정에서 겪는 갈등과 닮아 있다. 특히, 부모가 남긴 물질적 재산의 무게는 가족의 관계를 재조명하게 만든다. 부모의 돌봄을 감당했던 자녀, 거리를 두었던 자녀 그리고 각자의 선택이 남긴 상처와 대가는 비단 경제공황 시대의 이야기가 아니다. 그것은 오늘날의 가족들에게도 동일하게 적용될 수 있는 문제이다.

극단 화동연우회의 공연 포스터 출처 : 극단 제공

가족이라는 이름의 역학

[더 프라이스]는 가족이라는 작은 사회 속에서 인간이 만들어내는 복잡한 역학 관계를 보여준다. 형제는 함께 컸고, 서로 사랑하지만 선택과 희생이 불러온 결과를 극복하지 못한다. 빅터는 화를 억누르며 형에게 "우리는 이 집에서 단 10분도 진실을 만한 적이 없었어(We never told the truth for ten minutes in this house)."라며 진실하지 못했던 가족의 모습을 폭로한다. 반면 월터는 "너는 아버지 때문에 남은 게 아니야. 네가 스스로 고결하다고 느끼게 해주었기 때문에 남은거야(You didn’t stay because of Dad. You stayed because it made you feel noble)."라며 빅터의 선택에 의문을 제기하며 상처를 준다.

이 갈등 속에서 우리는 삶의 진실을 마주한다. 가족은 때로 가장 큰 상처를 주는 존재이지만 동시에 우리를 가장 강하게 연결하는 관계이기도 하다. 그 안에서 오해와 갈등이 생기지만 그것이 바로 삶의 무게이자 인생의 의미임을 이 작품은 말하고 있다.

삶의 대가, 가족의 유산

가족은 결국 모든 인간에게 있어 삶의 출발점이며, 우리의 마지막 안식처다. 아서 밀러가 던진 질문은 단순히 연극 속에서 끝나지 않는다. 부모로부터 내려온 물질적 유산의 '값어치(Price)', 가족 간의 관계 속에서 나의 선택에 대한 '대가(The Price of Choice)', 가족간의 관계와 책임의 '대가(The Price of Relationships)'. [더 프라이스]는 물질적 유산을 넘어선 가족의 진정한 가치가 무엇인지 묻고 있는 것이다.

좁힐 수 없는 의견 차이로 뛰쳐나간 형 월터는 동생 빅터를 언제 다시 만나게 되었을까? 그들이 과거의 상처를 극복하고 화해할 수 있을까? 연극은 형제의 화해를 알려주지 않는다. 하지만 그것은 중요하지 않다. 중요한 것은 우리 각자가 자신의 가족 안에서 어떤 선택을 하고, 그 선택이 남긴 흔적과 책임을 어떻게 받아들이는가다.

더 프라이스는 우리에게 묻는다. 가족이라는 관계 속에서 당신은 어떤 대가를 치르고 있는가? 그리고 그 대가를 기꺼이 감당하며 앞으로 나아갈 준비가 되었는가?

1968년 초연 이후, 가장 최근 리바이벌 된 2017년의 브로드웨이 무대의 [The Price]

: 빅터 역에는 마크 러팔로, 가구업자 솔로몬 역은 대니 드비토가 열연했다.

이정선 이라이프 연구원

동국대학교와 동대학원에서 연극을 전공하고 연극사와 작품연구를 강의하였다. 숭실대학교에서 사회복지학 석사, 사회복지학 박사를 수료하였으며 초고령사회 보다 의미있는 인생의 후반기를 보내기 위한 문화예술을 접목한 프로그램과 좋은죽음을 위한 프로그램에 깊은 관심을 갖고 있다. 현재 에덴낙원의 기획실장 및 이라이프아카데미의 책임연구원으로 일하고 있다.