발행일 검색

- 2025년 8월(1)

- 2022년 3월(5)

- 2025년 6월(5)

- 2024년 4월(5)

- 2021년 12월(5)

- 2020년 7월(6)

- 2023년 2월(2)

- 2024년 2월(3)

- 2024년 8월(2)

- 2025년 7월(4)

- 2025년 3월(3)

- 2020년 10월(6)

- 2021년 1월(5)

- 2021년 9월(5)

- 2020년 12월(5)

- 2024년 1월(4)

- 2021년 2월(5)

- 2021년 5월(5)

- 2023년 8월(4)

- 2023년 11월(3)

- 2025년 5월(3)

- 2022년 6월(3)

- 2023년 3월(7)

- 2026년 1월(5)

- 2026년 3월(1)

- 2025년 11월(2)

- 2022년 4월(4)

- 2021년 3월(4)

- 2020년 6월(6)

- 2021년 6월(5)

- 2023년 1월(3)

- 2024년 6월(1)

- 2025년 12월(7)

- 2022년 7월(6)

- 2024년 7월(4)

- 2025년 2월(4)

- 2022년 5월(4)

- 2020년 5월(5)

- 2024년 10월(3)

- 2020년 8월(6)

- 2024년 5월(8)

- 2023년 10월(5)

- 2025년 4월(4)

- 2023년 9월(2)

- 2025년 9월(5)

- 2023년 6월(2)

- 2024년 12월(4)

- 2026년 2월(2)

- 2022년 10월(4)

- 2024년 3월(1)

- 2023년 12월(2)

- 2023년 5월(6)

- 2024년 9월(2)

- 2021년 7월(4)

- 2021년 4월(5)

- 2025년 1월(2)

- 2025년 10월(4)

- 2023년 7월(2)

- 2021년 8월(5)

- 2024년 11월(5)

- 2022년 9월(4)

- 2020년 11월(4)

- 2021년 10월(3)

- 2020년 9월(5)

- 2022년 1월(4)

- 2022년 12월(3)

- 2022년 2월(5)

- 2021년 11월(4)

- 2023년 4월(4)

- 2022년 8월(4)

- 2022년 11월(2)

사유를 촉발하는 유쾌함

일흔이 넘은 나이에도 끊임없이 나아가야 한다고 말하는 작가 이명미. 어디에도 갇히지 않고, 어떻게든 안주하지 않으려 한 긴 작품세계의 여정이 개인전으로 꽃피었다.

대구 출생으로 홍익대학교 미술대학에서 공부한 후 1977년 그로리치 화랑에서 개인전을 연 후 지금까지 인공 갤러리, 신라 갤러리, 대구미술관, 인당 미술관, 우선 갤러리 등 지역 갤러리와 미술관에서 작품을 선보였던 이명미 작가가 서울 피비갤러리에서 야심차게 개인전 (3.18~5.8)을 열었다.

현대미술의 매력은 다양성을 비롯해 의외성, 실험성, 변칙성 등을 꼽을 수가 있는데, 그것들은 주로 기존의 관습에 대한 대항이나 반항에서 오는 경우가 많다. 본래 ‘미술’, ‘예술’은 소수의, 소수를 위한, 소수에 의한 분야로 오랜 기간 자리잡아왔다. 미술계에서는 그 보이지 않는 경계를 굳이 허무는 노력을 해오지 않았지만 현대미술작가들 중에서는 자신의 작품을 통해 ‘미술이란 그리 대단한 것이 아니다’라고 말하는 작가들이 꽤 있어왔다. 앤디워홀이 그랬고, 제프쿤스, 무라카미 다카시, 데이미먼 허스트가 그랬다. 그리고 한국의 중견화가 이명미(1950년생) 또한 작업을 일련의 놀이이자 치유, 소통의 장으로 삼는, 미술을 기존의 미학적 관습에서 벗어난 태도로 대하는 대표적인 작가다.

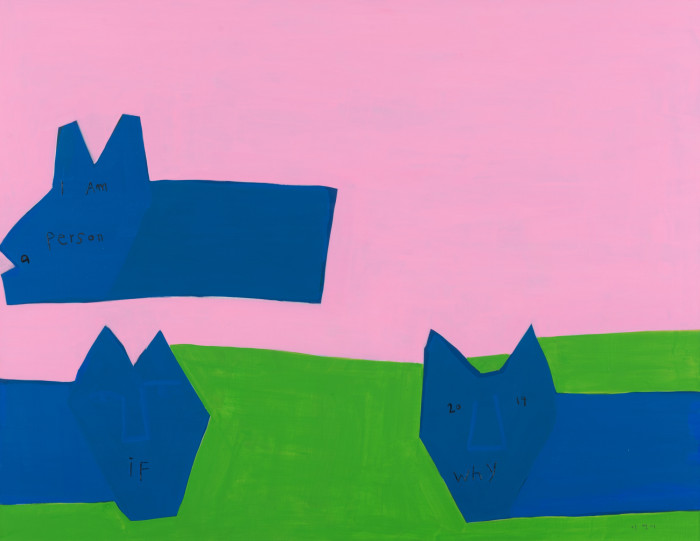

I am a Person, 112x145cm, Acrylic on canvas, 2019

I am a Person, 112x145cm, Acrylic on canvas, 2019

작가는 일상에서 발견한 소재에 강렬한 원색, 원근법이나 중력을 무시한 평면적인 회화를 선보이며 ‘그리기’가 즐거운 삶의 에너지원으로 작용할 수 있다는 가능성을 보여준다.

이명미는 1970년대 전업 작가의 길에 들어선 후 ‘회화’라는 장르를 끊임없이 고민해 온 한국현대미술 1세대 여성작가. 그녀가 활동하던 당시 한국의 현대미술계는 개념미술에 몰두하던 시기로 실험적인 전위 미술과 추상미술, 민중미술 등이 뜨겁던 시절이었다. 그녀 또한 1970년대 중반까지 스펀지를 불에 태우거나 캔버스에 비닐을 부착하는 등 물성을 이용한 단색화 스타일의 실험성 강한 작품, 즉 주류에 편승한 작품 경향에 함께 하기도 했던 것이 사실이다. 당시에는 ‘흑과 백’이 아니면 미술계에서 자연스럽게 왕따가 되는 분위기가 조성되어 있었기 때문. 하지만 그녀의 마음 속에는 늘 ‘놀이야 말로 삶의 원초적 모습’이라는 생각이 강하게 자리하고 있었기에 개념적이고 미니멀했던 초기작에서 벗어나, 자신만의 독특한 회화를 과감히 펼치게 됐다. 바로 컬러풀한 색감을 통해 유쾌하고 때론 천진난만할 정도의 화면 배치를 활용한, 구상과 추상을 넘나드는 회화 말이다.

Landscape (dedail), 2021, Mixed media on wood, 244 X 732 cm.

나무에 여러 매체를 혼합한 이 작품은 작가가 캔버스를 벗어난 재료에 그림을 그리고, 물감을 화면에 스며들게 하거나 흘러내리게 하는 등 다양한 방법을 구사해 과거 회화의 관습적 형식을 과감하게 벗어 던진 것이 눈에 띈다.

2018년 대구미술관 ‘저항과 도전의 이단아들’ 전시에서 김구림, 이건용, 이승택, 이강소 등과 함께 한국의 아방가르드 작가로 소개된 바 있는 이명미는 서울보다는 본인의 고향인 대구에서 활발히 활동해 왔다. 그래서 이명미 작가에겐 이번 서울 전시가 남다른 도전일 수 밖에. 때문에 일흔이 넘은 작가라고는 차마 생각할 수 없을 정도로 열의를 보였다. 기자회견장에서도 직접 마이크를 잡고 “이명미가 서울에 본격적으로 도전장을 냈으니 잘 지켜봐달라”고 하며 자신감넘치는 목소리로 한 시간 가까이 자신의 철학과 작품에 대해 열변을 토했다.

이(Lee), 162x130cm, Acrylic on canvas, 2020

야간수영(Night Swimming), 145.5x112.1cm, Acrylic on canvas, 2020

이명미 작가의 자유로운 성격과 개방적인 성품을 짐작할 수 있는 작품.

보편적 시각보다는 작가의 주관적 감성과 형식으로 삶의 본질을 표현하는 부분이 인상적이다.

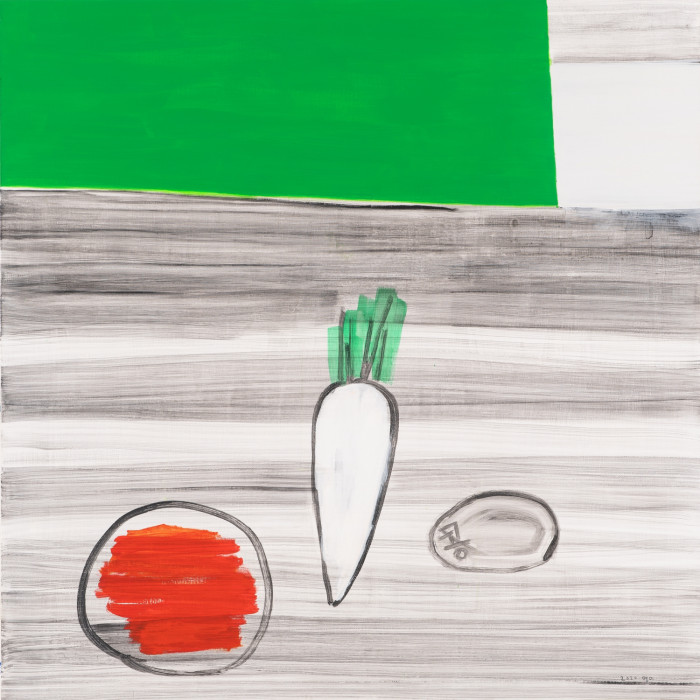

이번 전시에서 볼 수 있듯 그녀의 작업 소재들은 주변에서 친근하게 접할 수 있는 사물과 동물을 모티브로 한다. 컵, 의자, 꽃, 화분을 비롯해 고양이, 강아지 등 지극히 일상적인 것들이다. 작가는 각각의 소재에 의미를 담기 보다는 먼저 그 형상의 본질을 포착하고 강렬한 원색을 사용하여 원근법이나 중력을 무시한 평면의 모습으로 그려낸다. 캔버스에 담아 낸 형상과 색채, 과감한 터치는 작가에겐 일종의 유희다. 가벼운 특성을 지녔을 뿐 아니라 빨리 건조되면서도 화면에 질감을 부여하는 아크릴 물감의 물성은 화면 위에 부유하는 이미지들이 컬러풀하고 리드미컬하게 자리하게끔 한다. 금욕적 절제의 미를 강조하던 1970년대부터 이렇듯 밝고 강렬한 색채를 사용해왔으니, 당시 주류 미술계의 스승들과 선배들로부터 얼마나 잔소리를 들었을지 쉬이 짐작이 된다.

Leaf, 181x227cm, Acrylic on canvas, 2020

검정콩, 130x130cm, Acrylic on canvas, 2020

검정콩, 130x130cm, Acrylic on canvas, 2020

화분, 당근과 같은 일상 소재가 캔버스 안에 대단한 논리적인 연계성이 없이 배치된 모습을 보인다. 이러한 도발적 발상의 화풍은 관람객들에게 이명미 작가가 매우 젊은 작가일것이라는 오해를 불러일으키기도 한다.

이명미의 회화에서 또 하나의 특징을 꼽으라면 화면 안에 마치 의식의 흐름대로 쓰여진 것 같은 ‘텍스트’의 배치다. 그녀는 1970년대에도 자신의 작품에 패치워크나 스티치, 스티커, 피규어 같은 오브제를 활용했는데, 텍스트는 이것의 연장인 셈. 간단한 단어뿐 아니라 시, 성경 구절 등을 인용해 관객들의 감성을 자극해 작품에 대한 이해를 돕는다. 가끔 작가는 노래 가사를 적기도 하는데 캔버스 위에 덮인 가사는 관객으로 하여금 자신이 아는 멜로디를 연상케 하고, 이는 시각과 청각을 모두 자극하는 효과를 불러 일으킨다. "나는 그림에 갇히지 않는다. 화가라면 틀이 있어서는 안된다. 작업은 자유로와야 한다. 마치 일종의 배고픔처럼 말이다”라는 작가의 선언처럼, 감각적인 색채와 매체, 텍스트의 어우러짐으로 완성된 그녀의 캔버스는 자유로운 변주 그 자체다.

전시장에 걸린 작품 전경. 오른쪽 벽면에는 종이에 마치 어린아이 낙서처럼 거친 선으로 그린 작품이 걸려 있다. 작품명도 ‘My name is 쥐’, ‘개같은XX들’, ‘여우둔갑술’ 등 기치넘치는 제목들이 대부분이다.

전시장에 걸린 작품 전경. 오른쪽 벽면에는 종이에 마치 어린아이 낙서처럼 거친 선으로 그린 작품이 걸려 있다. 작품명도 ‘My name is 쥐’, ‘개같은XX들’, ‘여우둔갑술’ 등 기치넘치는 제목들이 대부분이다.

“예술가는 새로운 길을 내야 한다. 전진해야 한다. 가장 안 좋은 것이 제자리 걸음이다.” 이 말을 신념처럼 믿고 따르는 이명미 작가는 작품에서 일상적 삶의 요소로 회화적 언어를 완성하는 탓에 마치 그것이 어린 아이의 습작노트처럼 보이기도 한다 그러나 강렬한 색감과 자유로운 붓질로 화면에 무게감을 더해 직관적고도 균형 잡힌 미의 구성을 보여주는 그녀애 말로 ‘현대미술’의 벽이 점점 높아만 가는 이 때 확실한 해방구 역할을 하고 있는 것이 아닐까? 어떤 장르에도 속해있지 않아 오히려 미술의 깊숙한 근본을 발견할 수 있는 그녀의 전시를 통해 오랜만에 순진무구한 어린아이와 같은 정서를 느끼는 시간으로 돌아가보는 것도 좋겠다.

사진제공 피비갤러리

김이신 <아트 나우> 편집장

<아트 나우>편집장. 매일경제신문사 주간지 <시티라이프>, 라이프스타일 매거진 <마담휘가로>를 거쳐 현재 <노블레스> 피쳐 디렉터와 <아트나우> 편집장을 맡고 있다. 국내 아트 컬렉터들에게 현대미술작가 및 글로벌 아트 이슈를 쉽고 친근하게 전달하는 데 주력하고 있다. 2018-2019 아티커버리 전문가 패널, 2018-2019 몽블랑 후원자상 노미네이터를 역임했다.