발행일 검색

- 2023년 12월(2)

- 2023년 5월(6)

- 2025년 3월(3)

- 2022년 10월(4)

- 2024년 3월(1)

- 2023년 6월(2)

- 2024년 12월(4)

- 2023년 9월(2)

- 2025년 9월(5)

- 2023년 10월(5)

- 2024년 10월(3)

- 2025년 2월(4)

- 2020년 5월(5)

- 2020년 8월(6)

- 2024년 7월(4)

- 2022년 5월(4)

- 2024년 5월(8)

- 2025년 4월(4)

- 2022년 7월(6)

- 2024년 6월(1)

- 2025년 12월(7)

- 2023년 1월(3)

- 2022년 11월(2)

- 2023년 4월(4)

- 2022년 8월(4)

- 2021년 11월(4)

- 2022년 2월(5)

- 2022년 1월(4)

- 2022년 12월(3)

- 2021년 10월(3)

- 2020년 9월(5)

- 2022년 9월(4)

- 2020년 11월(4)

- 2021년 8월(5)

- 2024년 11월(5)

- 2023년 7월(2)

- 2021년 4월(5)

- 2025년 10월(4)

- 2024년 9월(2)

- 2021년 7월(4)

- 2025년 1월(2)

- 2025년 7월(4)

- 2024년 2월(3)

- 2024년 8월(2)

- 2023년 2월(2)

- 2020년 7월(6)

- 2021년 12월(5)

- 2024년 4월(5)

- 2025년 6월(5)

- 2022년 3월(5)

- 2025년 8월(1)

- 2021년 6월(5)

- 2020년 6월(6)

- 2021년 3월(4)

- 2022년 4월(4)

- 2025년 11월(2)

- 2023년 3월(7)

- 2026년 1월(5)

- 2022년 6월(3)

- 2023년 8월(4)

- 2021년 2월(5)

- 2021년 5월(5)

- 2023년 11월(3)

- 2025년 5월(3)

- 2021년 1월(5)

- 2021년 9월(5)

- 2024년 1월(4)

- 2020년 10월(6)

- 2020년 12월(5)

사랑은 같이 있어 주는 것, 김재실 도산안창호선생기념사업회 이사장

“그는 성경을 극히 사랑하고 애독하였습니다. 특별히 '의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이요' 한 말씀이나 '너희는 먼저 그의 나라와 그 의를 구하라.' 한 말씀을 깊이 사랑하셨습니다. 그리고 이것을 그의 좌우명으로 삼았습니다.”(<크리스찬>, 1961) 목회자이자 문필가였던 늘봄 전영택 선생이 스승이었던 도산 안창호 선생을 회고하며 쓴 글이다. 김재실 도산안창호선생기념사업회 이사장은 자신은 죽고 조국과 하나님의 의를 위해 살았던 도산 선생의 가르침을 삶으로 실천하고자 노력 중이다. 지지난 겨울 어머니를 에덴낙원에 모신 그를 만나 삶과 죽음에 대한 관점과 태도를 살폈다.

photo by 김정한

이사장님은 많은 이들의 존경과 신뢰를 받으며 살아오셨습니다. 삶에 대한 이사장님의 태도가 궁금합니다.

글쎄요. 사실 저는 평생을 ‘주어진 존재’라고 생각하며 살았습니다. 능동적인 존재가 아닌 피동적인 존재라는 것이죠. 생각해보세요. 우리는 태어나고 싶어서 태어나는 것이 아니고 그저 생명이 주어졌기에 존재하는 것입니다. 그렇다면 주어진 존재로서 나는 무엇을 해야 하는가? 주어진 일을 하는 것입니다. 그 길에는 좋은 일도 있고, 그렇지 못한 일도 있죠. 즐거운 일도 있지만 고통스러울 때도 있습니다. 이것은 내가 만든 길이 아니라 주어진 길입니다. 그 길을 뚜벅뚜벅 걷는 것. 그게 우리의 삶이 아닐까요?

다소 의외의 답변이네요(웃음).

직장 생활을 하면서 회사가 아닌 내 개인의 보직이나 보수를 위해 무언가를 요구해본 적이 없어요. 그냥 주어지는 대로 만족하며 일했죠. 돌이켜 보면 그게 제가 오래 일할 수 있었던 비결이 아닐까 싶습니다. 단, 주어진 일만큼은 적극적이고, 도전적으로 해냈어요. 능동은 자기 욕심의 표현이며 수동은 욕심을 버리는 것으로 생각합니다. 인간사는 (쟁취와 극복을 위한)투쟁으로 점철됐지만, 예수께서는 평화를 안고 사랑하라고 하셨죠.

에덴낙원에 어머님을 모신 것으로 압니다. 에덴낙원의 첫인상이 어땠나요?

재작년(2018년 12월)에 어머님이 돌아가셨어요. 12월의 어느 추운 겨울날이었는데, 만약 공원묘지나 선산에 모셨으면, 추운 겨울 산속에 버려진 듯 모셔졌을 것 같다고 생각해요. 하지만 에덴낙원에서는 이와 다른 따스함이 느껴졌어요. 여타 봉안당처럼 어둡지도, 봉안함들이 다닥다닥 붙어 있지도 않았죠. 밝고 따뜻한 느낌이라고 할까요? ‘따뜻한 안방 같은 곳에 모시게 되어 참 다행이다’ 싶었어요. 어쩌면 이런 것이 하늘나라가 아닐까 싶습니다. 하늘나라는 추상적인 관념이 아니에요. 추웠던 삶에 따뜻함을, 고단했던 삶에 평화를, 배고팠던 삶에 든든함을 선사하는 것. 그게 바로 하늘나라가 아닐까요?

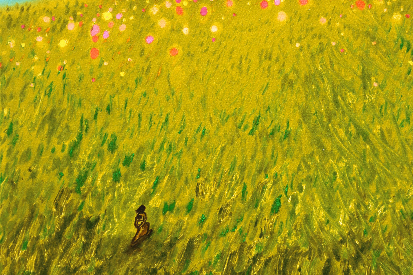

김일다 아티스트, 사진가

독일 Staatliche Hochschule fuer Gestaltung Karlsruhe (ZKM)에서 Visual Communication Design Diplom 과정을 이수하였으며 2006년부터 다양한작품과 사진을 그리고 기업의 콘텐트플래너로써 활동하고 있다. 최근에는 에덴낙원의 영상 프로젝트와 사진을 그리고 인터뷰도 진행하였다.