발행일 검색

- 2025년 8월(1)

- 2022년 3월(5)

- 2025년 6월(5)

- 2024년 4월(5)

- 2021년 12월(5)

- 2020년 7월(6)

- 2023년 2월(2)

- 2024년 2월(3)

- 2024년 8월(2)

- 2025년 7월(4)

- 2025년 3월(3)

- 2020년 10월(6)

- 2020년 12월(5)

- 2024년 1월(4)

- 2021년 1월(5)

- 2021년 9월(5)

- 2021년 2월(5)

- 2021년 5월(5)

- 2023년 8월(4)

- 2023년 11월(3)

- 2025년 5월(3)

- 2022년 6월(3)

- 2023년 3월(7)

- 2026년 1월(5)

- 2025년 11월(2)

- 2022년 4월(4)

- 2021년 3월(4)

- 2020년 6월(6)

- 2021년 6월(5)

- 2023년 1월(3)

- 2024년 6월(1)

- 2025년 12월(7)

- 2022년 7월(6)

- 2024년 7월(4)

- 2025년 2월(4)

- 2020년 8월(6)

- 2022년 5월(4)

- 2024년 5월(8)

- 2024년 10월(3)

- 2023년 10월(5)

- 2020년 5월(5)

- 2025년 4월(4)

- 2023년 9월(2)

- 2025년 9월(5)

- 2023년 6월(2)

- 2024년 12월(4)

- 2026년 2월(2)

- 2022년 10월(4)

- 2024년 3월(1)

- 2023년 12월(2)

- 2023년 5월(6)

- 2021년 7월(4)

- 2024년 9월(2)

- 2021년 4월(5)

- 2025년 1월(2)

- 2025년 10월(4)

- 2023년 7월(2)

- 2021년 8월(5)

- 2024년 11월(5)

- 2022년 9월(4)

- 2020년 11월(4)

- 2021년 10월(3)

- 2020년 9월(5)

- 2022년 1월(4)

- 2022년 12월(3)

- 2022년 2월(5)

- 2021년 11월(4)

- 2023년 4월(4)

- 2022년 8월(4)

- 2022년 11월(2)

슬프고도 아름다운 전쟁의 유산, <주명덕 섞여진 이름들>전

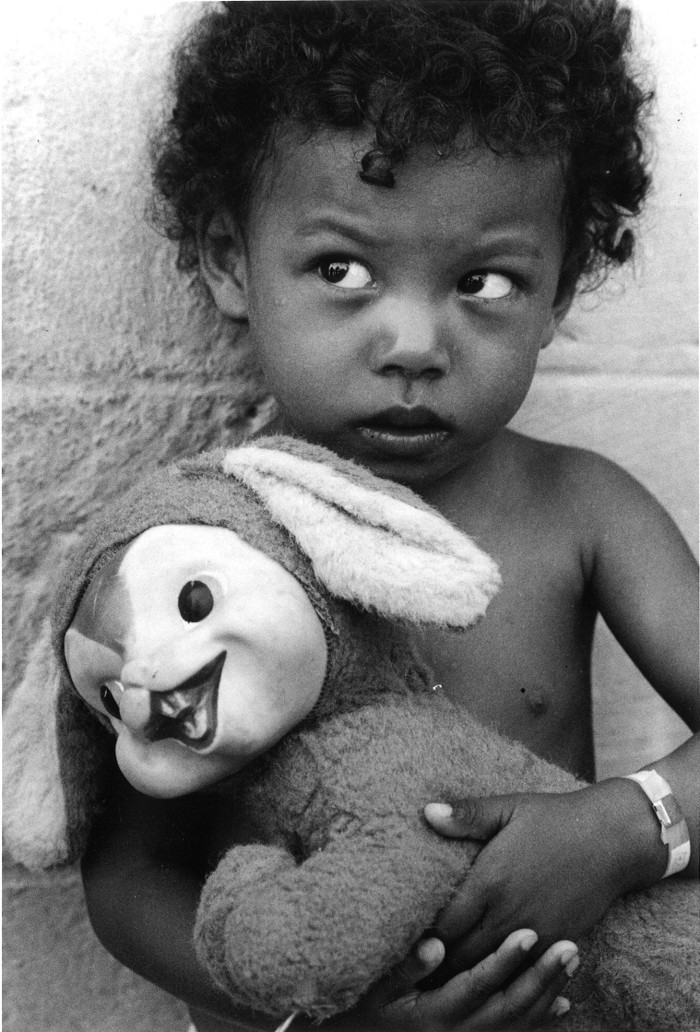

한미사진미술관에서 8월 8일까지 열리는 사진작가 주명덕의 <섞여진 이름들>전은 날 선 시대 인식에 근거한 기록사진의 표본을 보여준다. 이는 작가가 역사의 상흔을 보듬고 치유하는 나름의 방식이다.

섞여진 이름들, 1963~1965

지난 6월 25일은 한국 전쟁 70주년이었다. 코로나 19의 여파로 대다수 미술관이 문을 닫은 와중에 전쟁에 관한 굵직한 두 개의 전시가 열렸는데, 국립현대미술관에서 열린 <낯선 전쟁>과 한미사진미술관의 소장품전 <주명덕 섞여진 이름들>(이하 <섞여진 이름들>전)이 그것이다. 이중 주명덕 작가의 회고전 <섞여진 이름들>은 1960년대 홀트아동복지회 고아원 아이들의 모습과 서울의 풍경을 담은 사진으로 눈길을 끌었다. 전쟁 이후에도 끝나지 않은 현재진행형의 이야기를 전하고 있다는 점, 기록과 사실에 충실한 작가 특유의 초기 작업을 엿볼 수 있다는 점에서 한 번쯤 들여다 볼만하다.

한미사진미술관의 12번째 소장품전이기도 한 이번 전시의 뿌리는 1969년으로 거슬러 올라간다. 1960년대 서울은 한국전쟁의 잔재와 신문물의 유입이 뒤엉킨 과도기를 겪고 있었다. 그 안에서 벌어지던 여러 안타까운 사회적 문제를 보며 작가는 혼혈 고아를 사진 작업의 주요 대상으로 삼았다. ‘혼혈’, ‘고아’, ‘가족’ 등 인간의 본질에 가까운 단어들이야말로 사회와 국가, 민족이 함께 생각해봐야 하는 문제라고 여긴 까닭이다. 일반적으로 대중이 예술에 기대하는 것은 아름답고 긍정적인 것들이다. 하지만 작가는 사회 곳곳에 파고든 어둡고 부정적인 이야기를 포착하는 것이 자신의 역할이자 사명이라 여겼다. 그런 책임 의식의 결과물이 1966년 열린 <포토에세이 홀트씨 고아원>전이다.

김이신 <아트 나우> 편집장

<아트 나우>편집장. 매일경제신문사 주간지 <시티라이프>, 라이프스타일 매거진 <마담휘가로>를 거쳐 현재 <노블레스> 피쳐 디렉터와 <아트나우> 편집장을 맡고 있다. 국내 아트 컬렉터들에게 현대미술작가 및 글로벌 아트 이슈를 쉽고 친근하게 전달하는 데 주력하고 있다. 2018-2019 아티커버리 전문가 패널, 2018-2019 몽블랑 후원자상 노미네이터를 역임했다.